古事記 へようこそ Welcome to Japanese History

第七章のまとめ

02

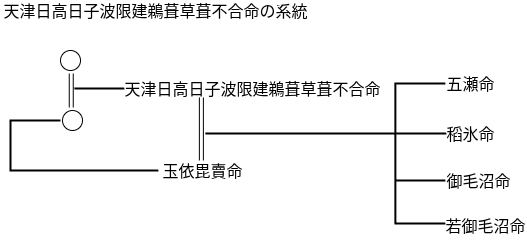

系統1

系統

今回の第七章の範囲で、名に法則があるように思い、系統を調べてみました。

この系統は、「五瀬命」、「稻氷命」、「御毛沼命」、「若御毛沼命」と四人の子がいますが、

この後、どの様に生きたのかは、分かりませんでした。

改めて調べると、新しい情報がありましたが、古事記の表記の情報ではなく、

日本書紀の表記の話なので、信用があるかは不明です。

まず、発端は、「稻氷命 系統」で検索したら、参照13のサイトが見つかりました。

そこには、「私が驚いたのは神武天皇の兄「稲氷命」は去「新羅国」朴姓の祖、

又、稲飯命、瓠公(ここう)と称す。

瓠(こ)とは「ひょうたん」の事ではないのでしょうか。

更に「三毛入野命」は琉球の天孫氏の祖で沖縄に行かれている事です。」とありました。

ただ、上記で書いたように、古事記の表記では無いので、いつの時代の話かは不明です。

一つずつ考えていきます。

参照13:新撰姓氏録の天孫氏族系図です。天照大神から神武天皇迄 ...

「稲氷命」は去「新羅国」朴姓の祖

第六章のまとめの「稻氷命」でも書いていますが、「新羅王の初代王たる赫居世の先代に、

「飯氷命-朴巫牙-提炎-力(糸偏+乞)-波羅那-玄若-伽留-担述留-閼斤-

健達-麻留」という系譜の事を指していると思われます。

また、「この記事は神武帝が『日本書紀』のいう前七世紀の天皇ではなく、

前五〇年頃つまり脱解と同時代の天皇たることを示す記事と考えれば〜」とも、

「新羅王家朴氏の系図」には書いています。

そもそも、「飯氷命」が存在していたとしても、日本書紀の表記は「稻飯命」であり、

「稻飯命」=「飯氷命」とする根拠も無いので、別人だと思います。

あと、「「前五〇年頃」が、「神武」が天皇になったと考えると」という話ですが、

「メトン周期」などの話を書いている場所で、「紀元前140年」、「紀元前60年」、

「紀元前104年」とまとめましたが、「紀元前50年」頃であれば、十分に有り得そうです。

ただ、この表記では、いつも書いていますが、「飯氷命」という人物が、

いつの時代の人間であるのか分からないので、

この人物の時代特定する必要がありますが、情報が乏しいので難しいと思います。

ですが、古事記の表記である「稲氷命」と今回の「飯氷命」では、

「稻」と「飯」の違いでしか無いので、

もしかすると、「稲氷命」の子孫が「飯氷命」なのかも知れません。

稲飯命、瓠公(ここう)と称す

今回の話とは関係ありませんが、参照14のサイトにある倉吉市の「上里神社」に、

「稲飯命」に関する情報があるようです。

旧神社誌は、「神倭天皇日向より東夷平定に山陽に寄り給ひし際、

伯耆氏稲飯命に神懸坐て曰く、

『―前略―汝稲飯長人吾神魂を三子の嶋に對へる地の

朝日の只刺夕日の日蔭る清 の地に神籬を眞日向に建て、吾が神魂を齋奉れ、

―中略―。吾は久志振陀計に天津神床を遷せし天津日高彦神なり、

神伴に天津兒屋根命、 天鈿女命坐しき。』との神勅を畏み斎神籬を建て仕奉りし

天の神の宮なりき」との社伝を記し、『三代實録』元慶7年(883)12月条 にみえる

「正六位上天高神従五位下」の記事を当社に比定した社伝を載せている。

上記にある「神倭天皇」で、古事記では「神倭伊波禮毘古命」がいますが、

日本書紀では「神日本磐余彥天皇」とするので、「神倭天皇」には当てはまらないので、

これは、古事記の「神倭伊波禮毘古命」を指していると思います。

また、参照15のサイトでは、「瓠公」と関係しているか微妙ではありますが、

面白い話が書いています。

4、「新撰姓氏録」は、

新羅の祖は鵜草葺不合命の子の稲飯命(神武天皇の兄)だとしている。稲飯命は紀元前70年に辰韓の地(慶州)に現れ、弟の神武天皇が初代天皇に即位した

紀元前60年に「10歳を越える頃には人となりが優れていたことから」信用も得て、

紀元前57年(3年後)に新羅王になった。

上記の話の根拠となる情報は載っていないので、真実かは不明です。

そもそも、「紀元前70年」とかはどの様に出しているのか、疑問です。

他に書かれている事も、根拠を示していないので、真偽不明です。

多分に共通しているのが、「新撰姓氏録」に書かれている、

「新良貴 彦波瀲武草葺不合尊男稲飯命之後也」のところに書かれている

「是出於新良国。即為国主。稲飯命出於新羅国王者組合」という文だと思います。

しかし、「新良貴」は「しらき」、

「新良」と「新羅」は「しら」もしくは「しんら」になりそうです。

なので、この三つがイコールというのはおかしいと思います。

あと、「新良」と「新羅」は、同じ読みに思えますが、イコールなのでしょうか?

同じ名だからと言っても、時代が違ったり、場所が違ったりするので、

全てが同じであるという保証が無い限り、信用は出来ません。

そのため、「新良」と「新羅」を同じと考える事は間違いだと思います。

参照14:上里神社|鳥取縣神社廳 (公式ホームページ) - 鳥取県神社庁

参照15:新羅(斯蘆国)は鉄の武器を作りに渡った稲飯命が建国した

「三毛入野命」は琉球の天孫氏の祖

按ニ御母玉依姫ハ海宮豐玉彦ノ女ニ〆豐玉姫の妹也

塩土老翁ノ計ひ?にて彦火々出見尊ヲ海宮ニ移シカクス内豐玉姫ヲ娶テ

葺不合尊生レ玉ヘリ此海宮伝ハ琉球ノ恵平也島ヲ云

恵平也島ハ天見島日本紀ニ又阿麻美菴美ニ作り続日本紀に奄美に作ル

嶋ノ東北ニ山アリコレヲ天孫嶽ト云土人云此山上古神人ノ降臨ノ地

故ニ島ノ名トスト神人ノ降臨云ハ則彦火々出見尊ノ御事ニテ日本紀等ニ天孫ト称ス

此ニ依テ天孫嶽、阿麻美島等ノ名アリ

サレハ玉依姫ハ此島ノ豊玉彦の女ニ〆太伯ノ裔此嶋ニ渡リ玉依姫ヲ娶テ、

神武帝生レ玉ヒ神武帝ハ即此島に〆倭国等ノ事ヲ知シメシ勃興シ玉フナラン〜

上記の内容は、参照16のサイトの5〜6ページになる一部の内容になります。

ただ、「三毛入野命」という名は登場しないのですが、

なぜ、この人物が関係あるという話になったのか?疑問になります。

参照18のサイトを先に見つけて、ここから「衝口初」を見つけました。

しかし、参照18のサイトにある内容と、参照16のサイトの内容と少々異なっています。

「衝口初」の記録。

藤 貞幹(とう ていかん)(日野家出身) 日野家の本姓である藤原を名乗る・・・

日野家藤原鎌足・不比等を先祖に持つ。「或記いう、御母玉依姫(神武天皇の母)は、海宮(あまみや)玉依彦の女にして、

豊玉姫の妹なり。塩土老翁(しおづちのおきな)の計らいにて、

彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)を海宮に移しかりす内、豊玉姫を娶りて、

鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと神武天皇の父)生まれ玉へり。此、海宮と日(いう)は、琉球の恵平也島を云う。

彦火火出見尊の至り玉へる龍宮は琉球なるは疑いあらふからず、

琉球の開祖天孫氏に阿麻美久といへるなどを以てみれば、

彦火火出見尊初めて彼嶋にいたり玉。其後、三毛入野命至り玉ひて國をひらき玉けんにや。

島の東北に山あり、これを天孫嶽と云う。土人(現地住民)云う。「この山上、古神人の降臨の地、故に島の名とす」玉依姫は、

この島の豊玉彦の女(娘)して太(泰)伯の裔、この島の渡り、玉依姫を娶りて、

神武帝生まれ玉ひ」(三毛入野尊・・・神武天皇の兄であり、

高千穂神社の祭神にもなっています。神武天皇の統制後は彼が九州を拠点とし、

沖縄を治めていたようです)

始めに参照18のサイトには「衝口初」とありますが、

検索しても「衝口発」しか見つかりません。

そのため、この内容が、何を見て書いたのかは不明です。

次に、参照16のサイトの「衝口発」には「葺不合尊」とありますが、

参照18のサイトの様に「鵜葺草葺不合尊」とは書いていません。

また、参照16のサイトの「衝口発」では、「海宮」と書いているだけですが、

なぜか、参照18のサイトでは「龍宮」となっています。

「海宮」は、単に「海の近くにある宮」と解釈できますが、「龍宮」となると、

空想上の生き物なので、解釈が難しくなります。

そして、参照18のサイトの「彦火火出見尊の至り玉へる」以降は、

参照16のサイトの「衝口発」には載っていません。

この話を検索しましたが、それらしい情報もありませんでした。

ちなみに、参照17のサイトでは、参照16のサイトの「衝口発」を考察しています。

この考察で、同意出来るものとして、

「「恵平也(伊平屋)」を「奄美」と断定しているところに

間違いがありますので、「此海宮伝ハ琉球ノ恵平也島ヲ云」の根拠がありません。」

という話になります。

当然、「恵平也島」=「天見島」とするのであれば、それなりに、根拠を示し、

納得出来る様にするべきですが、いきなり、イコールで結んでいます。

これは、確かに説得力がありません。

他に気になるのは、「玉依姫」、「豐玉彦」、「豐玉姫」、「葺不合尊」、

「神武帝」と登場しますが、そもそも、当時は「神武」なんて名ではなく、

例えば「神倭天皇」という名になるはずなので、

これらの情報は、日本書紀が発表された「720年」以降ではないかと考えています。

また、「豐玉彦」は「命」などの地位が無いですし、

「葺不合尊」は「鵜萱」などの前の名が無いという事は、

「大宝律令」近域の人物だと思います。

もし、紀元前の人物ならば、きちんとした名になっているはずだからです。

参照16:衝口発(次世代デジタルライブラリー)

参照17:漢文日録25.5.18

参照18:消された琉球(沖縄)の歴史④神武天皇

まとめ

この様に、参照13のサイトにあった情報を考察しました。

でも、結局、三つに別けて考察しましたが、重要な話にはなりませんでした。

特に、2つ目と3つ目は、情報として、名が関与していた形跡もなかったので、

なぜ、そこで、その名を使ったのか?と疑問しかありません。

また。「次若御毛沼命 亦名豐御毛沼命 亦名神倭伊波禮毘古命」とある、

「亦の名」に関する情報も無いので、やはり、それぞれ、別人なのだと思います。

二代目の「神沼河耳命」より後の、三代目「師木津日子玉手見命」は普通ですが、

四代目「大倭日子鉏友命」、五代目「御眞津日子訶惠志泥命」、

六代目「大倭帶日子國押人命」、七代目「大倭根子日子賦斗邇命」、

八代目「大倭根子日子國玖琉命」、九代目「若倭根子日子大毘毘命」と

四代目以降に「大倭」が多くなっています。

十代目「御眞木入日子印惠命」、十一代目「伊久米伊理毘古伊佐知命」、

十二代目「大帶日子淤斯呂和氣天皇」で「大」が入りますが、

これ以降は、「大倭」という名はありません。