古事記 へようこそ Welcome to Japanese History

第七章のまとめ

03

系統2

系統

今回の第七章の範囲で、名に法則があるように思い、系統を調べてみました。

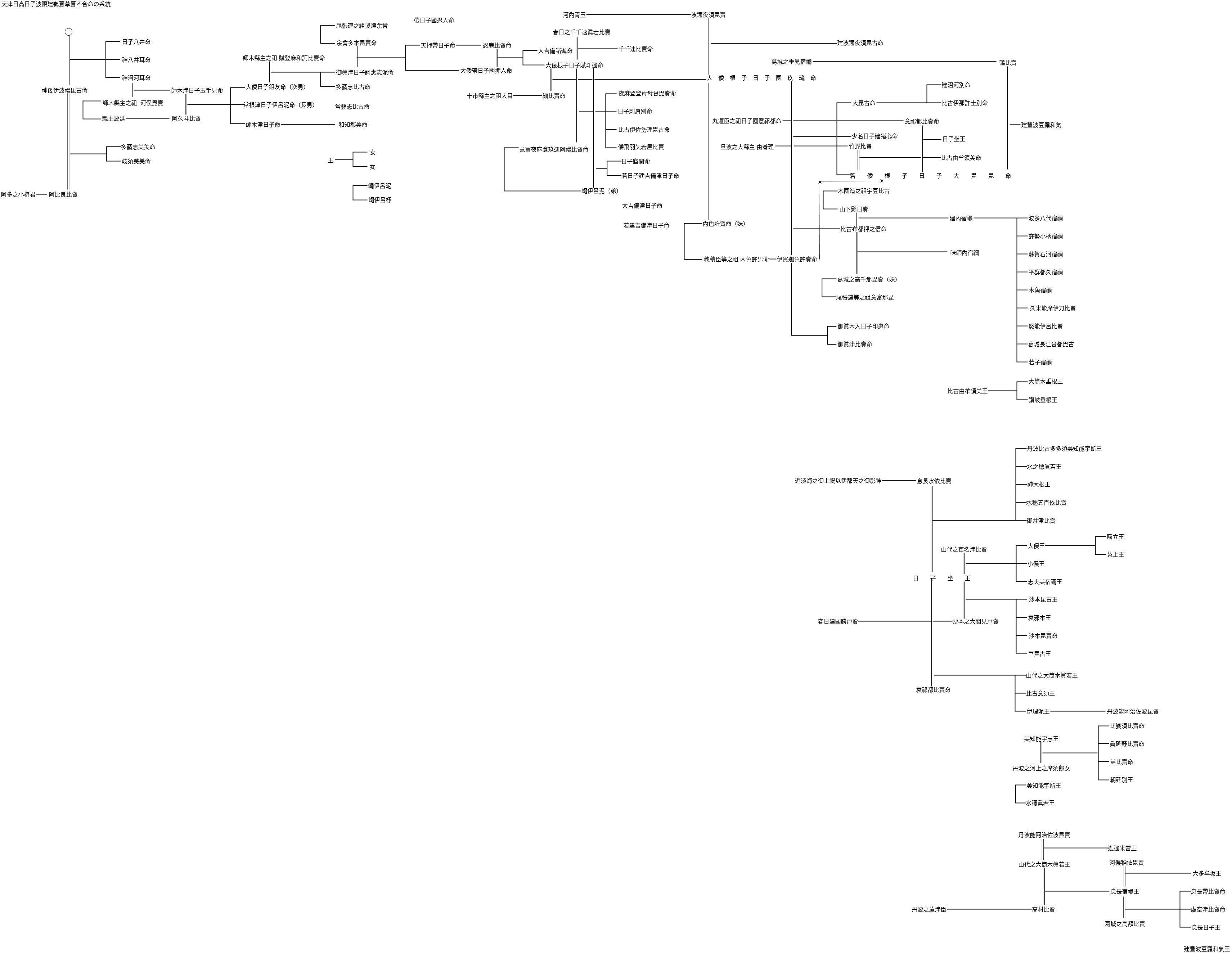

「神倭伊波禮毘古命」の以降について、上記の様に系図にまとめました。

その際に、今まで気が付かなかった事もありました。

何点か怪しい箇所があるので、一つずつ考察していきます。

冒頭に現れるこの名ですが、前回の「天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命」の系統の

まとめでも書きましたが、いろいろな情報を探しても、

「天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命」の子としてもそうですが、

「若御毛沼命」の「亦の名」としても、情報が無いので、無関係だと思います。

もし、本当に、「神倭伊波禮毘古命」が「若御毛沼命」の「亦の名」であるならば、

わざわざ、「亦の名」を使わずに、本名で第七章を書くでしょう。

ところが、第七章は「神倭伊波禮毘古命」で始まっている事から、

「若御毛沼命」と「神倭伊波禮毘古命」の間に、一時的に名を使用した以外に、

繋がりが無かったのだと思います、

であるならば、無関係な「伊呂兄五瀬命」の名が出てくる事自体、

なぜ、ここで登場するのか?という疑問になります。

本文では、「「伊」が「治める人」で、「呂」が「背骨」で「家系」と考えると、

「治める人の家系」=「伊呂」なのではないか?と考えています。」と書きました。

また、「「天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命」の子の「若御毛沼命」と、

「神倭伊波禮毘古命」は別々の國を治めていると解釈する事が出来そうです。」

とも書きました。

これらの情報が本当だったと仮定すると、

「天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命」の子の「五瀬命」と、「神倭伊波禮毘古命」で、

何らかの行動を計画し、実行に移すための会議をしたのが、

「神倭伊波禮毘古命と與(ともに)其の伊呂兄五瀬命二柱、高千穗宮而(に)坐して

議(はかる)と云う」という文に現れていたのでは無いか?と考えています。

「天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命」の政権を受け継いだ「五瀬命」と、

別の國の「神倭伊波禮毘古命」で話し合いをするとなると、

どの様な事を話していたのか、すごく気になります。

あと、会議をした「高千穗宮」は、

第六章の最後に登場する「日子穗穗手見命」がいた宮ですが、

家系的に「天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命」と、

どの様に繋がっているのか不明です。

ですが、もし、「日子穗穗手見命」の子が「天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命」

だった場合、「高千穗宮」を「五瀬命」が継承していても不思議ではありません。

原文で「故如此言向平和荒夫琉神等【夫琉二字以音】退撥不伏人等而 坐畝火之白檮原宮

治天下也」とありますが、どこにも「神倭伊波禮毘古天皇」という名がありません。

なぜでしょうか?

日本書紀でも「辛酉年春正月庚辰朔 天皇卽帝位於橿原宮」とありますが、

名がありません。

しかも、日本書紀では、

古事記よりも少ない冒頭の「神日本磐余彥天皇」しかありません。

「故古語稱之曰」と、「古語」について話、

「號曰神日本磐余彥火々出見天皇」とありますが、

「古語」での話なので、天皇即位の時の名として考えるのは間違っています。

この様に、なぜか、古事記、日本書紀の両方では、

即位の時に名を書かない事が起きています。

これは、非常に疑問です。

古事記は論外ですが、日本書紀の場合、冒頭に「神日本磐余彥天皇」とあるのだから、

問題ないとでも思ったのでしょうか?

でも、普通に考えれば、「〇〇が即位した」と書くべきです。

ちなみに、日本書紀の「橿原宮」ですが、

調べていくとどうやら、古代九州には「橿日(かしひ?)宮」という宮があるようです。

もし、この「橿日」の近くに「橿原」という地名が、古代において存在していれば、

「橿原宮」となっていた可能性はあります。

「其庶兄當藝志美美命 娶其嫡后伊須氣余理比賣之時〜」とあり、

ここでは「當藝志美美命」と「命」という地位が付いています。

ところが、「於是其御子聞知而驚 乃爲將殺當藝志美美之時 神沼河耳命 曰其兄神八井耳命

那泥汝命持兵入而 殺當藝志美美 故持兵入以將殺之時 手足和那那岐弖不得殺

故爾其弟神沼河耳命 乞取其兄所持之兵入 殺當藝志美美 故亦稱其御名 謂建沼河耳命」

の文では、「當藝志美美」とあり、「命」が付いていません。

本文の時点では、気が付かず、今になって気が付きました。

上記により、「當藝志美美命」と「當藝志美美」は別人の可能性が高いと思っています。

四行前では「當藝志美美命」と書いておきながら、

その後に、わざわざ「當藝志美美」と書くという事は、別人だと思います。

そうなると、「當藝志美美命」の文にあった

「將殺其三弟而謀之間、其御祖伊須氣余理比賣患苦而」という文は、

想像通り、「其三弟」=「日子八井命」、「神八井耳命」、「神沼河耳命」

では無いと考えられます。

なにより、この三人と「當藝志美美命」の系譜が確認できていませんし、

「謀りて殺した」のであれば、その後の文に三人が登場しているのがおかしいのです。

それにしても、「當藝志美美命」という人物は何者なのでしょうか?

検索すると、なぜか、「多藝志美美命」の事としているサイトもありますが、

そもそも、「當藝志美美命」の「當」は、新字体?にすると「当」なので、

誤認する事が摩訶不思議に思えます。

とはいえ、「多藝志美美命」と「岐須美美命」と似ているのも確かなので、

親戚関係はあるのかも知れませんが、親などの記述も見えません。

それから、「當藝志美美命」の前に「庶兄」とありますが、

誰にとって?なのが分かりません。

「庶兄當藝志美美命」の前には「故天皇崩後」とあり、

「天(あま)の皇(おう)」が亡くなったのが分かるだけで、

「誰にとって?」の回答は得られません。

ましてや「其の」とはありますが、一番大事な箇所が書かれていないので、

なおさら、状況が分からないという事になります。

それに、文の最初の「故」ですが、前文が

「然而阿禮坐之御子名 日子八井命 次神八井耳命 次神沼河耳命 三柱」なので、

なぜ、この状況が、「天(あま)の皇(おう)」が亡くなるという「故」に続くのか、

疑問しかありません。

先程も書きましたが、この文の前には、「其の」の答えがあったはずです。

それをあえて削除したのか、

それとも、本当に「消失」もしくは「焼失」したのかは知りませんが、

この情報が、現代に残っていないのは、非常に残念です。

「神沼河耳命」が「師木縣主之祖 河俣毘賣」を娶って、

「師木津日子玉手見命」が生まれています。

次の「師木津日子玉手見命」が「河俣毘賣之兄 縣主波延之女 阿久斗比賣」を

娶っているわけですが、ここでは「縣主波延」とあり、「師木縣主」とはなっていません。

ですが、検索すると「師木縣主波延」と書いていますが、これは間違いだと思います。

もしかしたら、後に「師木縣主波延」となっていたかも知れませんが、

古事記では、その様には書かれていません。

また、「師木」ですが、日本書紀では「磯城」と書いていますが、

「弟磯城 名黑速 爲磯城縣主」とあり、「弟磯城」が「黑速」という名と、

「磯城縣主」という「姓(かばね)」を貰ったと解釈出来ます。

その家系が、天皇家と交わった事で、血が受け継がれた様です。

同じ場面での名の比較で、古事記は「縣主波延」ですが、

日本書紀では「一書に云う」の後に「磯城縣主葉江」とあり、

表記が一致しないので、別人だと思います。

他に、「しき」と読めそうな表記に、古事記の雄略天皇の場面に「志幾之大縣主」、

正倉院文書に「志紀久比麻呂」、三代實録の清和天皇の貞観4年(862)2月に

「河内國志紀郡の人」、「志紀県主貞成」、「志紀県主福生」、「志紀県主福依」、

他に「志貴」という地名があるようですが、

こちらは探しても、人名は見つかりませんでした。

この様に見ると、確実に「志幾」と「志紀」が存在したのが分かりますが、

間に関する情報がなく、残念です。

ただ、「大倭日子鉏友命」が娶った「師木縣主之祖 賦登麻和訶比賣命」は、

「師木縣主之祖 河俣毘賣」と、どの様な関係なのかを調べましたが分かりませんでした。

二人の「師木縣主之祖」が存在するという事は、地域が異なるのだと思いますが、

その地域についても書いてあれば、

もう少し分かりやすかったのにと残念で仕方ありません。

この人物は誰でしょうか?

「大倭日子鉏友命」の子について書いている最後に、突然現れます。

「師木縣主之祖 賦登麻和訶比賣命」が生んだ第二子の「多藝志比古命」に、

引っ掛けて「當藝志比古命」を入れたのだと思いますが、何者なのでしょうか?

もしかすると、母親が不明なだけだろうか?

だとしても、突然、子に無い表記が登場するのは、おかしいと思います。

検索すると、こちらも「當藝志美美命」の時と同様に、

なぜか、「多藝志比古命」の事だと出ますが、明らかに間違いです。

あと、「次多藝志比古命 二柱 故 御眞津日子訶惠志泥命者

治天下也 次當藝志比古命者」として見ると、

「二柱 故 御眞津日子訶惠志泥命者 治天下也」をまたいで、

「次當藝志比古命」と解釈する事が出来ます。

ですが、古事記にはその様には書いていないので、考えられるのは、

「師木縣主之祖 賦登麻和訶比賣命」が母ではなく、

「亦名飯日比賣命」の子である可能性です。

「亦の名」と書いてしまったが故に、

「當藝志比古命」を、系譜上で表に出す事が出来なかった。

だから、最後に登場させたというのであれば、ありえると思っています。

そうなると、なぜ、「師木縣主之祖 賦登麻和訶比賣命」と「亦名飯日比賣命」が、

別人であるのに関わらず、「亦の名」にしたのか?

これは、「賦登麻和訶比賣命」が亡くなった後に、

「飯日比賣命」がその名を継承したのでは無いか?と思っています。

この時点で、「飯日比賣命」が「大倭日子鉏友命」に嫁いでいたのかは不明です。

もしかしたら、この二人は、姿形が似ていたのでは無いか?とも考えています。

「御眞津日子訶惠志泥命」の次代について書いている場所ですが、

「帶日子國忍人命」という子には登場しない人物が現れます。

次代の人物は「大倭帶日子國押人命」なので、「帶日子國忍人命」だと、

「押」と「忍」で異なっています。

この問題は、いろいろな場所でも起こっていますが、決定的な情報がありません。

今回の「帶日子國忍人命」についても同様です。

「大倭帶日子國押人命 坐葛城室之秋津嶋宮 治天下也」と

次代の箇所には、この様に書かれていますので、

「大倭帶日子國押人命」が「天(あま)の皇(おう)」に就いたのは間違いありません。

しかし、「故弟帶日子國忍人命者 治天下也」と同じ様な形式で書かれているので、

「帶日子國忍人命」が「天(あま)の皇(おう)」に就いた可能性があります。

そうなると、「大倭帶日子國押人命」の前に「帶日子國忍人命」が、

「天(あま)の皇(おう)」に就いていたと解釈出来、一代ずれていく可能性もあります。

とはいえ、「帶日子國忍人命」の表記の記載はありません。

また、「故 弟帶日子國忍人命者 治天下也 兄天押帶日子命者〜」とあり、

「天押帶日子命」と「帶日子國忍人命」が兄弟だとあります。

「御眞津日子訶惠志泥命」と「尾張連之祖奧津余曾之妹 余曾多本毘賣命」の

間の子である「天押帶日子命」の子である可能性があります。

「天押帶日子命」の表記が同じなのは、単に名をそのまま継承したと考えれば、

十分にありえると思っています。

今までにも、同じ様に、名を継承している例は多くあります。

では、なぜ、「天押帶日子命」の子が「帶日子國忍人命」だと記載しなかったのか、

なぜ、「大倭帶日子國押人命」より前に「帶日子國忍人命」が就任したのか、

などの疑問があります。

なぜ、「大倭帶日子國押人命」より前に

「帶日子國忍人命」が就任したのか?については、

ただ単に「大倭帶日子國押人命」が生まれるのが遅くて、

「帶日子國忍人命」は、すでに成人していて、就任するに相応しいからだと思います。

ここで一つの疑問が出てきます。

「天押帶日子命」が「天(あま)の皇(おう)」に就任しなかったのか?という疑問です。

もちろん、病気等で早くに亡くなったからなのかも知れませんが、

それならば、子の「天押帶日子命」が就任しても問題は無いはずです。

この事情が知れれば、少しは当時を知る情報になったと思いますが、無くて残念です。

「大倭根子日子賦斗邇命」と「春日之千千速眞若比賣」の間に出来た子である、

「比古伊佐勢理毘古命」の亦の名として、「大吉備津日子命」が登場します。

この次の段落で「大吉備津日子命與若建吉備津日子命 二柱相副而 於針間氷河之前

居忌瓮而 針間爲道口 以言向和吉備國也 故 此大吉備津日子命〜

次若日子建吉備津日子命者〜 次日子寤間命〜 次日子刺肩別命〜」とあります。

ところが、「又娶其阿禮比賣命之弟 蠅伊呂杼」の子が「日子寤間命」が長子で、

「若日子建吉備津日子命」が次子ですが、上記の文では、

「若日子建吉備津日子命」が最初で、「日子寤間命」が二番目になっています。

これは、もしかして、子の話でしょうか?

子の時代には、「若日子建吉備津日子命」が早く生まれ、

「日子寤間命」がその次に生まれたと解釈する事が出来ますが、

情報も無く、良く分かりません。

あと、「大吉備津日子命」は「比古伊佐勢理毘古命」の「亦の名」であって、

本名では無いので、本来ならば、「大倭根子日子賦斗邇命」の系譜には無関係なはずです。

ところが、この様に書くと言う事は、

「大倭根子日子賦斗邇命」の系譜に入っていたと解釈できます。

ですが、他の人同様に、親世代ついての記事が無く、考察が続きません。

検索すると、参照19のサイトを見つけました。

見ると、「当社は大吉備津彦命を主神とし、その異母弟の若日子建吉備津日子命と、

その子吉備武彦命(キビタケヒコノミコト)等〜」とあります。

調べてみると、Wikiに「吉備武彦の出自について〜『新撰姓氏録』では、

左京皇別 下道朝臣条・右京皇別 廬原公条で稚武彦命(第7代孝霊天皇皇子)の孫とし、

右京皇別 真髪部条では稚武彦命の子とする。」とあり、

「稚武彦命」の子が「吉備武彦」と考えている様です。

「稚武彦命」をWikiで見ると、

古事記の「若日子建吉備津日子命」と同一視シているようです。

なので、参照19のサイトにある記載は、ここに起因するのだと思います。

そもそも、「若日子建吉備津日子命」という「日子」という「一字一音」なのに、

「吉備武彦命」という「彦」の「一字二音」の子を生むのは、おかしいと思います。

参照19:縁起|吉備津神社とは

神社では、「岡山神社」、「吉備津神社(福山市新市町)」、

「吉備津神社(岡山市北区吉備津)」の三社が「大吉備津彦命」で、

「吉備津彦神社」が「あるいは」が付いていますが、「大吉備津日子命」となっています。

「大吉備津彦命」が存在するという事は、

「大吉備津日子命」の名が継承されているのだと思います。

ただ、血統がどうなっているのかは不明です。

「若倭根子日子大毘毘命」と「旦波之大縣主由碁理之女 竹野比賣」から生まれたのが、

「比古由牟須美命」なのですが、この後に、

「其兄 比古由牟須美王之子 大筒木垂根王 次讚岐垂根王 二王 此二王之女、五柱坐也」

となぜか、「比古由牟須美王」と「王」になっています。

「王」以外は表記に変化が無いので、

「比古由牟須美命」の子が「比古由牟須美王」だと思いますが、証拠はありません。

あと、疑問なのが、「此二王之女、五柱坐也」と書いておきながら、

実際には書いていないのは、なぜなのか、疑問です。

「五人」いると書いているので、情報が全く無いわけでは無いと思うので、

意図的に削除したのかも知れませんが、なにか問題になるような名だったのか?と

疑問の答えになりそうもありません。

ちなみに、「其兄 比古由牟須美王之子〜」と書かれていますが、

誰から見て「兄」なのでしょうか?

普通であれば、この後に「弟」とあってもおかしくないですが、ここにはありません。

比古

第七章では「比古」を冠する一族が多く登場します。

「比古伊佐勢理毘古命」、「比古布都押之信命」、「比古伊那許士別命」、

「比古由牟須美命」、「比古由牟須美王」、「比古意須王」と六人います。

なぜ、「比古」を冠する一族がいるのかは、情報が無いので不明です。

しかし、「比古伊佐勢理毘古命」を生んだ「意富夜麻登玖邇阿禮比賣命」の実家が、

「比古」族だったのでは無いか?と思っています。

今回より以前には、存在していないので、

「大倭根子日子賦斗邇命」が「天(あま)の皇(おう)」の時代に、

大いに貢献したから、妃に選ばれたのでは無いか?と思っています。

この裏の情報が皆無なのは、非常に残念です。

大筒木垂根王

親は「比古由牟須美王」ですが、

「比古由牟須美命」と「比古由牟須美王」の関係性が不明です。

なので、子と思っていますが、違うかも知れません。

その「比古由牟須美王」の子が「大筒木垂根王」ですが、

この人の子が「伊久米伊理毘古伊佐知命」の場所で登場します。

「又娶大筒木垂根王之女 迦具夜比賣命〜」です。

ですが、「迦具夜比賣命」という子がいたのならば、

なぜ、「若倭根子日子大毘毘命」の場面で書かなかったのか?疑問です。

この事は、隠しても「伊久米伊理毘古伊佐知命」の場面に行けば、

簡単に見つかるので、隠す意味がありません。

そうなると、「比古由牟須美王」の子の「大筒木垂根王」ではなく、

子や孫の可能性も考える必要があると思います。

「日子坐王」と「春日建國勝戸賣之女 沙本之大闇見戸賣」から生まれたのが、

「沙本毘賣命」ですが、「此沙本毘賣命者、爲伊久米天皇之后」と注記があります。

「伊久米伊理毘古伊佐知命」という名の「垂仁天皇(仮)」の事と、

検索すると出てきますが、「伊久米伊理毘古伊佐知天皇」と書かないのか疑問です。

他の場所を見ても、省略している箇所が無いので、

なぜ、この場所だけ省略しているのか、気になります。

また、「伊久米伊理毘古伊佐知命」の場所を見ると、

「娶沙本毘古命之妹 佐波遲比賣命」と書いておきながら、もう少し後の方で、

「沙本毘賣爲后之時 沙本毘賣命之兄 沙本毘古王」と書いているのは矛盾しています。

一番最初の娶りの場所で「沙本毘古命之妹・佐波遲比賣命」とありますが、

正規の表記は、「沙本毘古命」ではなく「沙本毘古王」なので、別人となります。

多分に「沙本毘賣命」の「亦名佐波遲比賣」としたのは、この関係により、

「亦の名」に入れたのだと思います。

また、先程の「沙本毘賣爲后之時 沙本毘賣命之兄 沙本毘古王」ですが、

ここでは,「沙本毘賣」となっていますが、

正規の表記は「沙本毘賣命」なので「命」が足りません。

これにより、

「伊久米伊理毘古伊佐知命」という名の「垂仁天皇(仮)」の場面にある名は、

表記違いが多くあり、「日子坐王」の子と考えるのは違うと思います。

ただ、先程の「沙本毘賣爲后之時 沙本毘賣命之兄 沙本毘古王」では、

「沙本毘賣命之兄 沙本毘古王」とあり、

「沙本毘賣命」と「沙本毘賣」の関係性が気になります。

「沙本毘賣命」と 「沙本毘古王」も同時代に存在していたとすると、

「沙本毘賣」は別系統の人間となりますが、情報がありません。

「又娶其母弟・袁祁都比賣命」とあり、

「其の母」とは「日子坐王」の母親の事だと思うので、

遡ると「又娶丸邇臣之祖日子國意祁都命之妹・意祁都比賣命」となります。

つまり、「意祁都比賣命」の弟が「袁祁都比賣命」になりますが、

なぜ、「弟」なのでしょうか?

今までにも、数回、「弟」という表記がありましたが、その時点では、

「女装した男」や「相手が女性」と考えましたが、改めて調べる事にしました。

弟

参照20のサイトの「字義」を見ると、「妹」や「后」が見つかりますが、

違和感しかありません。

また、参照21のサイトでも、「精選版 日本国語大辞典」の中で、

「年下の女のきょうだい。いもうと。」とも書いています。

しかし、「尾張連之祖奧津余曾之妹 名余曾多本毘賣命」や

「尾張連等之祖意富那毘之妹・葛城之高千那毘賣」など

「妹」と付いているのも多数あり、

「弟」=「妹」は、ありえないと思っています。

となると、「弟」という大本の史料に書かれていた

「甲骨文字」もしくは「金文」の文字を、

違う漢字なのを、「弟」と勘違いしたのではないか?という解釈も出来ますが、

そもそも、大本の史料自体が無いので、判断が出来ません。

「弟」=「兄より年齢が低い男性」なので、

やはり、「女装した男」や「相手が女性」なのでは無いか?と余計に思います。

参照20:弟: zi.tools

参照21:弟(テイ)とは?意味や使い方

「日子坐王」と「娶近淡海之御上祝以伊都玖天之御影神之女・息長水依比賣」

から生まれたのが「丹波比古多多須美知能宇斯王」です。

「伊久米伊理毘古伊佐知命」の場所で、

「又娶旦波比古多多須美知宇斯王之女・氷羽州比賣命」と

「旦波比古多多須美知宇斯王」が登場します。

しかし、「丹波」と「旦波」で読みは同じだと思いますが、表記が違うので別人です。

また、「旦波比古多多須美知宇斯王」には、「能」がありません。

普通であれば、「丹波比古多多須美知能宇斯王」の子が「旦波比古多多須美知宇斯王」

と考えますが、この二名は同じ世代だと思われるので、

子と考えるのは違うかも知れません。

考えられるのは、「丹波比古多多須美知能宇斯王」の親戚くらいですが、

情報がないので不明です。

それから、「又娶旦波比古多多須美知宇斯王之女・氷羽州比賣命」の弟という人物が、

「又娶其氷羽州比賣命之弟・沼羽田之入毘賣命」としてあります。

他に「又娶其沼羽田之入日賣命之弟 阿邪美能伊理毘賣命」もありますが、

こちらは「沼羽田之入毘賣命」ではなく「沼羽田之入日賣命」と異なります。

「毘賣」と「日賣」の違いですが、同じ時代に存在した可能性を考えると、

この人物も、親戚だとは思いますが、情報がなく不明です。

ちなみに、「其美知能宇志王」と最後の方にありますが、

「宇斯」ではなく「宇志」ですから別人になります。

他にも、「此美知能宇斯王之弟、水穗眞若王者〜」とあり、「美知能宇斯王」だけで、

「丹波比古多多須」が無いので、こちらも別人になります。